Actualités philosciences.com

- Détails

- Écrit par : Patrick Juignet

- Catégorie : Actualités philosophiques, scientifiques et sociétales

Le prix Nobel de physique 2017 a été attribué à Rainer Weiss, Kip Thorne et Barry Barish pour leurs travaux sur les ondes gravitationnelles qui ont abouti, en février 2016, à une confirmation expérimentale. C'est l'aboutissement d'un long processus de recherche initiée par l'hypothèse avancée par Albert Einstein en 1916. À la suite de Newton, la gravitation a été considérée comme une force d’attraction. Par contre, pour Albert Einstein, la gravitation est une déformation de l’espace-temps qui se produit autour des objets très massifs. Selon cette conception, la Terre est attirée par le Soleil parce que ce dernier courbe l’espace-temps autour de lui. En 1916, il s'interrogea sur les effets du mouvement accéléré d'un objet de très grande masse. Il en conclut que la déformation de l'espace-temps produite par cet objet se propagerait dans l’espace, en s’éloignant comme une onde circulant à la vitesse de la lumière, déformant l’espace sur son passage (elle l’étirerait selon un axe tandis qu’elle le contracterait selon un axe perpendiculaire au premier).

Lire la suite : Ondes gravitationnelles et prix Nobel de physique 2017

- Détails

- Écrit par : Patrick Juignet

- Catégorie : Actualités philosophiques, scientifiques et sociétales

Une partie de notre patrimoine culturel nous vient de la philosophie des Lumières. Cette fin d'année 2017 sera l'occasion de fêter le tricentenaire de la naissance de Jean le Rond d'Alembert. De nombreuses manifestations auront lieu en France. Jean Le Rond d’Alembert est né le 16 novembre 1717 à Paris et il y est mort le 29 octobre 1783. Son œuvre qui occupe la seconde moitié du XVIIIe siècle concerne les mathématiques, la physique, l'astronomie, la philosophie, la morale.

À partir de 1750, il s'occupa avec Diderot et Jaucourt de la publication en France de l'Encyclopédie (Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société des gens de lettres, ouvrage qui a été publié entre 1751 et 1772). Voici quelques extraits de l'Éloge de d'Alembert fait par Condorcet qui nous dresse un portrait du philosophe (Discours prononcé par M. de Condorcet, à la séance publique de l'Académie des sciences, le 12 novembre 1783, in Œuvres de Condorcet, Paris, Firmin-Didot, 1847, t. II, p. 51-110).

« Une traduction de l'Encyclopédie anglaise de Chambers, qui avait été proposée à M. Diderot, devint entre ses mains l'entreprise la plus grande et la plus utile que l'esprit humain ait jamais formée. Il se proposa de réunir dans un dictionnaire tout ce qui avait été découvert dans les sciences, ce qu'on avait pu connaître des productions du globe, les détails des arts que les hommes ont inventés, les principes de la morale, ceux de la politique et de la législation, les lois qui gouvernent les sociétés, la métaphysique des langues et les règles de la grammaire, l'analyse de nos facultés, et jusqu'à l'histoire de nos opinions.

M. D'Alembert fut associé à ce projet, et ce fut alors qu'il donna le Discours préliminaire de l'Encyclopédie. Il y trace d'abord le développement de l'esprit humain, non tel que l'histoire des sciences et celle des sociétés nous le présentent, mais tel qu'il s'offrirait à un homme qui aurait embrassé tout le système de nos connaissances, et qui, réfléchissant sur l'origine et la liaison de ses idées, s'en formerait un tableau dans l'ordre le plus naturel ; il verrait la morale et la métaphysique naître de ses observations sur lui-même ; la science des gouvernements, et celle des lois, de ses observations sur la société.

Excité par ses besoins, il voudrait acquérir la connaissance des productions de la nature, et celle des moyens de les multiplier et de les employer. Le désir de soulager ses maux lui ferait inventer toutes les sciences sur lesquelles la médecine s'appuie, et dont le but est de perfectionner ou de rendre plus sûr l'art de guérir ; l'envie naturelle de connaître les propriétés les plus générales des corps le conduirait aux vérités de la chimie et de la physique. Bientôt, dépouillant successivement ces corps de toutes leurs qualités, pour ne conserver que le nombre et l'étendue, il formerait toutes les sciences mathématiques ; il déterminerait ensuite pour chaque science l'objet qu'elle doit se proposer, la méthode qu'elle doit suivre, le degré de certitude auquel elle peut atteindre. Forcé de les séparer, pour en pouvoir saisir et embrasser chaque partie, il observerait encore les liens imperceptibles qui les unissent, les secours qu'elles peuvent se prêter, et leur influence réciproque.

La suite de ce discours contient un tableau précis de la marche des sciences depuis leur renouvellement, de leurs richesses à l'époque où M. D'Alembert en traçait l'histoire, et des progrès qu'elles devaient espérer encore.

[...]

En 1759, M. D'Alembert publia ses Éléments de philosophie. Il y développe les premiers principes et la véritable méthode des différentes sciences ; il montre les écueils qu'on doit éviter dans chacune, quand on ne veut pas risquer de s'égarer.

Cet ouvrage mérite d'entrer dans l'éducation de tous les hommes qui cherchent à s'instruire, parce qu'il est également propre à donner des idées justes sur tous les objets de nos connaissances à ceux qui ne veulent en approfondir aucun, et à préserver les savants des préjugés que l'étude à laquelle ils se livrent pourrait leur donner. On sait que chaque science a les siens, dont l'étendue des connaissances ou le génie ne saurait nous garantir, qui nuisent au progrès de la science même, et dont la philosophie est le seul préservatif.

On trouve, dans ces éléments, la solution d'une question importante déjà discutée dans la préface du traité de Dynamique. Les philosophes disputaient encore pour savoir si les lois du mouvement sont d'une vérité nécessaire ou contingente ; c'est-à-dire, si elles sont, les unes des vérités de définition, les autres des conséquences absolues de l'étendue et de l'impénétrabilité des corps, ou bien si ces lois sont l'effet d'une volonté libre qui les a établies pour conserver l'ordre de l'univers. M. D'Alembert résolut la question, et montra que ces lois sont nécessaires ; la découverte de son principe lui donna les preuves de cette vérité, et on peut regarder cette partie de son ouvrage comme une découverte en métaphysique, celle de toutes les sciences où jusqu'ici il a été le plus rare d'en faire de vraiment dignes de ce nom.

M. D'Alembert établit pour principe de morale l'obligation de ne pas regarder comme légitime l'usage de son superflu, lorsque d'autres hommes sont privés du nécessaire ; et de ne disposer pour soi-même que de la portion de sa fortune qui est formée, non aux dépens du nécessaire des autres, mais par la réunion d'une partie de leur superflu. Il fait sentir dans ce même ouvrage l'utilité d'éléments de morale mis à la portée de tous les hommes, où les règles du devoir seraient établies par la raison, et les motifs de le remplir fondés sur la nature et sur la vérité. »

- Détails

- Écrit par : Patrick Juignet

- Catégorie : Actualités philosophiques, scientifiques et sociétales

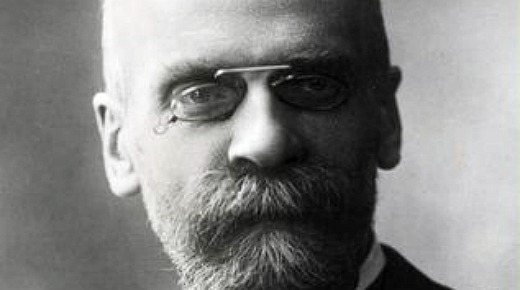

Émile Durkheim, dans son livre De la division du travail social, interroge la solidarité. Il oppose deux types de solidarités : - une solidarité fondée sur l'empathie permise par la similitude des individus entre eux, ce qui existe principalement dans les sociétés anciennes (il la nomme solidarité mécanique) . - une solidarité fondée sur la complémentarité fonctionnelle au sein de la société qui existe surtout dans les sociétés modernes (il la nomme solidarité organique). Durkheim pense que c'est principalement par l'organisation sociale du travail que les sociétés modernes peuvent se structurer et maintenir une solidarité. Il estime qu'il y a deux moyens d'organiser le travail - la réglementation juridique du contrat de travail - le fonctionnement du groupe professionnel.

Le problème grave des sociétés modernes vient de ce que l'économie, qui y tient une grande place, est dissolvante pour le lien social dans sa forme traditionnelle. Elle provoque une lutte selon des intérêts contradictoires issus de l'antagonisme du travail et du capital, ce qui sera nommé par Marx la lutte des classes. Durkheim redoute le délitement du lien social sous l'effet de cette lutte.

" Enfin, au XVIIe siècle commence la troisième phase de cette histoire des classes ouvrières : l'avènement de la grande industrie. L'ouvrier se sépare plus complètement du patron. Il est en quelque sorte enrégimenté... À mesure que les fonctions industrielles se spécialisent davantage, la lutte devient plus vive..."

Pour maintenir le lien social, Émile Durkheim propose une organisation des branches professionnelles groupées en corporations afin de maintenir le contact entre employeurs et employés, espérant ainsi une socialisation de la vie économique. Il imagine un parlement pour chaque branche professionnelle avec des représentants élus, des employeurs et des employés qui décideraient ensemble démocratiquement.

Il paraît évident que l'un des remèdes pour améliorer le fonctionnement économique et diminuer l'antagonisme social qu'il produit serait la démocratisation des prises de décision concernant l'économie. Proposé par Durkheim à la fin du XIXe siècle, une telle réforme n'a guère avancé en 120 ans.

Durkheim E. (1893), De la division du travail social, Livres I, II, III, Paris, Les Presses Universitaires de France, 1967.

Consultable en ligne :

http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/division_du_travail/division_travail_1.pdf

Sur France Culture, une série Durkheim :

https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-emile-durkheim