Actualités philosophiques, scientifiques et sociétales

- Détails

- Écrit par : Patrick Juignet

- Catégorie : Actualités philosophiques, scientifiques et sociétales

Historiquement, on peut se rendre compte que l’interprétation causale de la mécanique quantique a été motivée par le matérialisme de certains physiciens.

Lire la suite : Causalité, matérialisme, mécanique quantique

- Détails

- Écrit par : Patrick Juignet

- Catégorie : Actualités philosophiques, scientifiques et sociétales

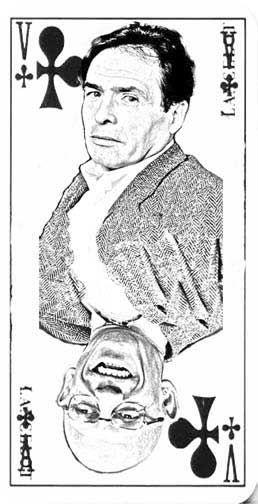

Christian Laval, dans son ouvrage de 2018, Foucault, Bourdieu et la question néolibérale, nous offre une comparaison entre les approches faites par Michel Foucault et Pierre Bourdieu de ce fait social global.

Christian Laval, dans son ouvrage de 2018, Foucault, Bourdieu et la question néolibérale, nous offre une comparaison entre les approches faites par Michel Foucault et Pierre Bourdieu de ce fait social global.

- Détails

- Écrit par : François Parisien

- Catégorie : Actualités philosophiques, scientifiques et sociétales

Réseaux sociaux espions, certes mais dès le début machines à sous exploitant les données qui leurs son fournies gratuitement et naïvement par les utilisateurs.