Actualités philosophiques, scientifiques et sociétales

La science ouverte : refaire circuler le savoir librement

- Détails

- Écrit par : Patrick Juignet

"Science ouverte ! Ce devrait donc être un pléonasme, mais cela fait des décennies que cela ne l’est plus. Comment en est-on arrivé là alors que pendant des siècles la communauté scientifique avait réussi à échanger, à s’organiser à travers de multiples réseaux ? " écrit Bruno DAVID (La science ouverte : refaire circuler le savoir librement).

Je le cite à nouveau :

"Après avoir demandé aux scientifiques, la plupart du temps payés par les pouvoirs publics, d’écrire leurs articles, de les éditer, de valider gratuitement ceux de leurs pairs, puis de payer pour les lire, les éditeurs ont aussi souhaité faire payer pour publier, simplement en proposant des accès facilités et accélérés à la publication contre rétribution. Bref, une forme d’asservissement consenti s’est installée, où il fallait passer trois fois à la caisse.

À trop vouloir gagner, un vent contraire s’est levé, celui de la science ouverte."

Un comité de pilotage pour la science ouverte a été mis en place par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Pour en savoir plus, visitez le site Ouvrirlascience.fr

Science, médecine, politique et idéologie

- Détails

- Écrit par : Patrick Juignet

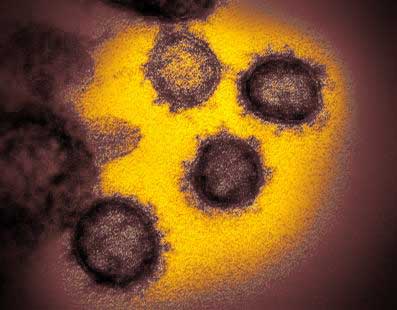

« C’est grâce à la science et à la médecine que nous vaincrons le virus »,

a écrit sur tweeter Emmanuel Macron, le 24 mars, découvrant tardivement la vertu de ces disciplines malmenées par son gouvernement, mais aussi par les précédents, ne l'oublions pas. C'est une conséquence de l'idéologie ambiante.

Après les difficultés du système de santé, maintenant qu’on en est au stade de la recherche de remèdes (médicaments, vaccins contre le Covid-19), les difficultés de l’institution scientifique apparaissent. La recherche fondamentale de long terme mobilisable et utile dans cette crise est en pénurie, elle-aussi, depuis longtemps.

Vérité et Covid-19

- Détails

- Écrit par : Patrick Juignet

Le vendredi 6 mars 2020 au soir, Emmanuel Macron va au théâtre. L’affaire est médiatisée dans le but d'inciter les Français à continuer à sortir, malgré l'épidémie de coronavirus : « La vie continue. Il n’y a aucune raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie », a-t-il déclaré (rapporté par Jean-Marc Dumontet, propriétaire du théâtre Antoine, et Paul Larrouturou, journaliste) (source : bfmtv.com).

On s’étonne a posteriori. Comment une telle bévue a-t-elle été possible ? L’explication arrive une semaine plus tard. Gilles Pialoux, chef de service en maladies infectieuses nous explique qu’au début on a cru à une grippe. Est-il sérieux de croire à ceci ou à cela ? On a cru à une grippe et pourtant l'exemple chinois montrait que ce n'en était pas une.

Concernant la pénurie de masques, le gouvernement a nié ou éludé la question. De toutes les façons, le port génralisé du masque serait inutile. Changement de discours sur le port du masque le 4 avril. Il serait maintenant utile, pourtant le ministre de la santé et la porte-parole du gouvernement nous avaient affirmé catégoriquement qu'il ne l'était pas. Le gouvernement a menti ou affirmé sans savoir, comme il a menti au sujet de la pénurie.

Quelque chose ne va pas dans la société contemporaine par rapport à la vérité. On suppose, on croit, on affirme sans preuve et ça suffit. Croire comme les religieux, « avoir des intuitions » comme Donald Trump, sans s’informer, sans vérifier, et affirmer publiquement, c’est mépriser la rigueur et l'honnêteté. La vérité est assise sur une démonstration ou un contrôle empirique. Nous vivons dans un climat de croyance, de propagande, de fake news, de langue de bois politique, de post-vérité, en gros de manque de sérieux généralisé.

La vérité est une manière de penser qui impose de vérifier, de renoncer à l’opinion, à l’intuition, à la croyance, au profit de la rationalité et de l’appui sur des faits contrôlés. Mais cela demande des moyens d’information fiables et des études scientifiquement valides. La pandémie de Covid-19 révèle ce que l’on savait déjà : la perte du sens de la vérité au profit de l’opinion.

Pour aller plus loin : Épidémie de Covid-19 : savoir et politique

Capital et idéologie de Thomas Piketty

- Détails

- Écrit par : Patrick Juignet

Thomas Piketty, dans son livre, comme dans les divers interviews qu’il donne, insiste sur le rôle de l’idéologie dans la mise en œuvre de l’économie. Il soulève ainsi le problème épineux de l’interaction entre l’économique, la politique et l’idéologie. Thomas Piketty montre qu’au fil de l’histoire, les relations ont varié et ne sont pas simples.

Son propos principal est de montrer comment chaque société a proposé un grand récit idéologique, qui n'est pas sans fondement, mais a servi à justifier les inégalités sociales. Il fait ressortir la fragilité de ces constructions idéologiques et la rapidité de leurs effondrements.

Avec justesse, Piketty met au centre de son raisonnement le problème économique posé par la propriété privée et propose une transformation du droit de propriété par l'instauration d'une propriété sociale et temporaire. Concrètement, cela implique que le droit de vote des salariés au sein des conseils d'administration des entreprises soit fortement augmenté et une limitation de l'accumulation indéfinie du capital par quelques uns.

On peut objecter qu'il ne différencie pas (ou pas suffisamment) le capital mobile et productif et capital personnel peu mobile (patrimoine familial), qui n'ont ni la même dynamique, ni la même signification sociale et affective pour les individus (voir l'article Capital et capitalisme). Un milliard circulant dans l'économie et une maison familiale, ça n'a pas du tout le même impact. Une nette différenciation rendrait, selon nous, ses propositions plus acceptables et plus efficaces.

On peut aussi regretter qu'il n’éclaire pas les conditions de possibilité pour qu'une idéologie puisse s'imposer. Il suffit ne pas qu’une idéologie (bonne ou mauvaise) soit proposée pour qu’elle soit adoptée et ait un effet politique et économique. Comment, par qui, par quels canaux, se diffuse un idéologie ? Sur quels acquis socio-historiques s’appuie-t-elle ? Sous quelles conditions peut-elle diffuser massivement ?

Une idéologie est toujours floue et ne constitue pas une doctrine bien définie et circonscrite. Elle véhicule à la fois des valeurs, mais aussi des illusions. Ce n'est pas un discours qui a pour critère la vérité démonstrative ; elle veut imposer une vision de la société, normer les conduites, produire des effets sociaux. Quelle soit bonne ou mauvaise par rapport à l'intérêt collectif, l'idéologie est toujours simplificatrice et se distingue de la science comme de la philosophie.

L’idéologie proposée par Thomas Piketty, en gros le dépassement du capitalisme vers un socialisme participatif fondé sur une propriété sociale et temporaire, peut-elle diffuser et influencer les politiques, ce qui influencerait l’économie ? C’est improbable, même si, comme il le dit à juste titre, il y a un certain indéterminisme dans le déroulement historique. Il s'appuie, pour supposer un accueil possible de ses propositions, sur l'existence d'un mouvement vers un socialisme démocratique qui serait en route depuis le XIXe siècle. Est-ce bien certain ?

On constate que le grand débat idéologique actuel, celui qui mobilise les opinions (en Europe) et se joue dans les élections, se fait entre le néolibéralisme (affairiste, international, dérégulateur) et le national populisme (préservation de l'identité, maîtrise des frontières et des migrations). Le problème des inégalités comme effet de l’économie et du rapport entre dynamisme économique et répartition des richesses passe au second rang voire s’efface des débats. Celui de la nécessaire modération et réorientation économique à des fins de préservation écologique émerge timidement.

Piketty Th., Capital et idéologie, Paris, Seuil, 2019.

Piketty Thomas, Le nouveau Capital. In : France Culture. 2019.