Actualités philosophiques, scientifiques et sociétales

Vie et santé aux USA et en Europe

- Détails

- Écrit par : Patrick Juignet

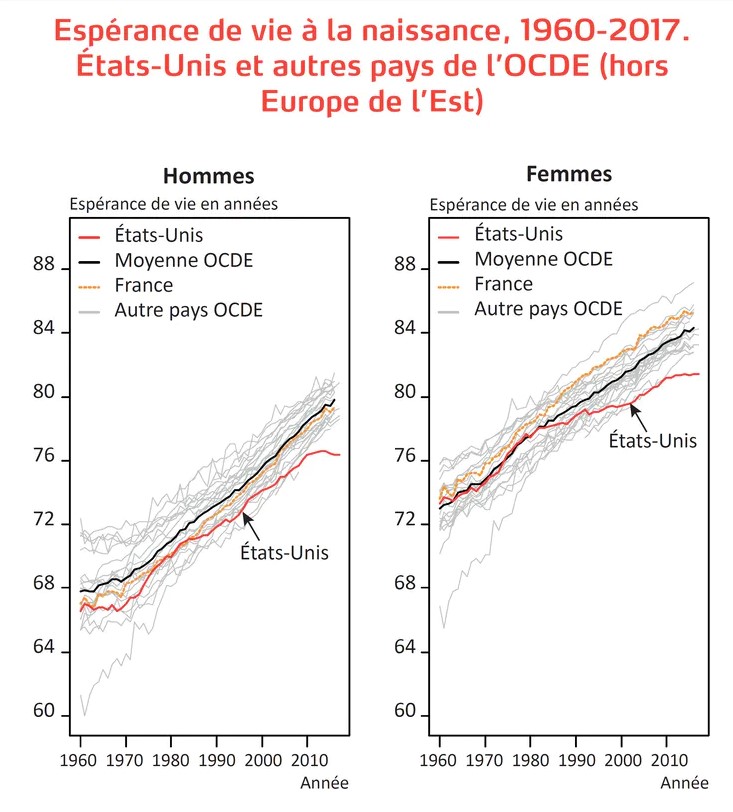

Aux États-Unis, l’espérance de vie de la population a cessé d’augmenter à partir de 2010. Depuis 2014, elle a régressé pour les hommes de 20 à 40 ans. Par opposition, en Europe, l’espérance de vie de la population a continué à augmenter.

La détérioration de la situation américaine en matière de mortalité est essentiellement due à l’augmentation de la mortalité chez les adultes d’âge actif et, tout particulièrement, chez les jeunes adultes (de 20 à 40 ans). Dans cette population, elle est lié pour moitié aux overdoses (drogues et médicaments) et pour moitié à d’autres causes telles que les accidents, les suicides et homicides. Pour les plus âgés, sont en cause les maladies cardio-vasculaires, le diabète et l’hypertension, liés à l’obésité, maladies favorisées par la nourriture industrielle.

La vie et la santé des citoyens ne semblent pas être une priorité aux yeux des électeurs américains et de leurs dirigeants.

Karl Marx, l'inconnu

- Détails

- Écrit par : Patrick Juignet

Une série d'émissions sur France Culture : « Karl Marx, l'inconnu », a été présentée par Christine Lecerf. Le thème vise à dévoiler des aspects méconnus de Karl Marx. Le XXe siècle a été le siècle des marxismes, mais sans Marx en oubliant la personne. Marx a été poète et amoureux dans l’Allemagne romantique et vibrant d’espoir dans le flux et le reflux des révolutions européennes. Il s'est plongé à corps perdu dans la compréhension du capitalisme puis a tenté d'imaginer, dans ses vieux jours, le monde qui est aujourd’hui le nôtre.

Préserver la médecine

- Détails

- Écrit par : Patrick Juignet

Attente pour les patients, soins reportés, suivi et dépistage insuffisants, épuisement du personnel, conditions de travail difficiles, rémunérations bloquées… La médecine en France va mal ! L’origine du mal est connue, le remède difficile à trouver.

Pour faire face à l’augmentation de l’activité avec son corollaire d’augmentation des dépenses, divers procédés ont été utilisés. Dans les établissements de santé (hôpitaux et cliniques), les tarifs des séjours ont régulièrement baissé depuis l’instauration de la Tarification à l’Activité dite T2A. Pour pouvoir maintenir leurs ressources, ces établissements sont contraints d’augmenter la productivité (faire plus avec moins ou autant). Les honoraires des libéraux ont été bloqués et le nombre de médecins limité à l'excès (numerus clausus pour les étudiants). Cela ne va pas sans conséquences fâcheuses et même inadmissibles.

Les remèdes possibles sont doubles : avoir une meilleure organisation, mais qui ne soit pas bureaucratique-managériale, fondée uniquement sur la productivité, et trouver plus d’argent sans mettre l’État et l’Assurance Maladie en déficit. Un début de solution a été trouvé en Juillet 2020, puisque 7,5 milliards d’euros supplémentaires seront prévus au budget annuel de l’hôpital à partir de 2022. Beaucoup reste à faire. C'est un état d'esprit à changer : l'hôpital est fait pour soigner pas pour être rentable.

Depuis 30 ans, pour réduire les dépenses, les gouvernements successifs ont lancé des dispositifs toujours plus contraignants comme le programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI), l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ou la tarification à l’activité (T2A). Depuis une vingtaine d’années, l’ONDAM alloue aux hôpitaux publics des budgets systématiquement inférieurs aux besoins réels, afin « d’optimiser les dépenses ».

Les conséquences sont néfastes. Entre 2002 et 2018, 69000 lits d’hôpitaux ont été supprimés, le manque de liquidités a poussé les hôpitaux à se financer auprès des banques, faisant passer leur endettement de 9 à 30 milliards d’euros entre 2002 et 2013. Le salaire des personnels soignants sont parmi les plus bas de l’OCDE. Et bien que la durée maximale de travail soit fixée à 48 heures par semaine par l’Union européenne, souvent les soignants sont dans l’incapacité de respecter cette limite, faute de personnel. L’AP-HP doit par exemple 1,3 million de RTT à ses 72000 agents. Ce surmenage affecte à la fois la santé physique et la santé mentale des soignants.

La médecine, faite pour préserver les biens les plus précieux qui soient - la vie et la santé -, demanderait - d'évidence - à être financée correctement dans une société avancée qui en a les moyens.

Rachel Carson et l'écologie

- Détails

- Écrit par : Patrick Juignet

Rachel Carson est une biologiste marine reconnue et elle a utilisé cette notoriété pour populariser auprès du grand public les questions environnementales liées aux mers et aux océans du globe. Elle s’inscrit dans la tradition des naturalistes tels que John James Audubon (ornithologue et peintre américain d'origine française) et Henry David Thoreau (philosophe et poète américain).

Rachel Carson est devenue célèbre par son livre La mer autour de nous, vendu à plus d’un million d’exemplaires aux États-Unis, dans lequel elle raconte l’état des océans et s'inquiète de la préservation des espèces qui y vivent.